(1)阿蘇火山の生い立ち

立野ダムが造られようとしている阿蘇は、どのようにして形成されたのでしょうか。南北25km、東西18kmもの巨大な陥没地形、「世界最大級の力ルデラ」阿蘇火山は、約27万年前を初めとして、14万年前、12万年、9万年前と、4度にわたる大火砕流噴火を起こし、そのたびに大量のマグマの噴出により地下に空洞ができたために陥没し、カルデラが形成されました。

約9万年前の4回目の噴火が最も大規模であり、1000度にも達する高温の火砕流が海を渡って山口県まで達し、九州に生息する生物は壊滅したと考えられます。現在の阿蘇は、4回目の噴火の後に拡大したカルデラ内に、中央火口丘群が形成された状態です。中央火口丘群がほぼ現在の姿になったのは、杵島岳、往生岳、米塚が噴火していた2~3000年前です。

(2)立野峡谷の生い立ち

阿蘇外輪山の唯一の切れ目である立野火口瀬。神話では、健磐龍命(たけいわたつのみこと)が蹴破って、尻もちをついて「立てんのう」と言ったからだと伝えられます。約9万年前の4回目の大噴火によりくぼんだカルデラに雨水がたまり、カルデラ湖(古阿蘇湖)ができました。その後、阿蘇外輪山は、なぜ立野で切れたのでしょうか。

九州は地殻の動きで、南北に年間1㎝ほど引っ張られています。その影響で、阿蘇外輪山も南北に引っ張られて、2つの大きな活断層の間が落ち込んでできたのが、立野火口瀬(古火口瀬)です。南側の活断層は、熊本地震でも動いた布田川断層です。立野火口瀬(古火口瀬)はその後、阿蘇火山の溶岩で何度も埋まるなどしてせき止められて、阿蘇カルデラ内では複数回、雨水がたまってカルデラ湖が出現しました。最後のカルデラ湖は阿蘇谷で8900年前頃、南郷谷で4万年前頃まで存在していたと考えられます。

このように、2つの活断層の間が落ち込んでできた立野火口瀬が、溶岩でうずまっては浸食されることを繰り返し、現在の立野峡谷ができました。外輪山が立野で切れて白川ができたときの土石流堆積物の上に、熊本市はあるのです。

(3)鮎返りの滝・数鹿流ヶ滝

立野峡谷は、阿蘇カルデラ内の全河川の水がカルデラ外に流れ出る唯一の谷です。立野峡谷には、白川に鮎返りの滝(落差40m)、黒川に数鹿流ヶ滝(落差60m)があります。この2つの滝は、どのようにしてできたのでしょうか。

現在の立野火口瀬ができる以前にあった古立野火口瀬を、およそ6万年前に阿蘇カルデラ内の火山から溶岩(立野溶岩)が流下し、埋めてしまいました。古火口瀬を流下した立野溶岩は、JR立野駅西方約1kmに達し、その溶岩流の末端部に当時の滝ができたと考えられます。その滝が約6万年の間に、浸食により3~4 kmほど後退して、現在の位置にあるのです。今回の熊本地震でも、2つの滝周辺は大きく崩落して、滝は後退しました。この、滝が後退して行った立野峡谷に、まさに立野ダム本体がつくられようとしているのです。

↓熊本地震前の鮎返りの滝(白川:落差40m)2012年11月23日撮影

↓熊本地震後の鮎返りの滝周辺 2016年7月2日撮影

(4)加藤清正が立野に街道を通さなかった理由

江戸時代、肥後藩主が参勤交代で使った豊後街道は、立野を通さず少し北の二重峠に造られました。また、大津町外牧から高森方面に向かう南郷往還も、立野を通さず北向山(白川南岸)に造られました。なぜ立野ではなく、急峻な外輪山に街道を通したのでしょうか。立野火口瀬付近は、何百年かに一度おきる大地震や大洪水で度々崩落することを昔の人々は知っていて、あえて急峻な二重峠や北向山に幹線道路を造ったのではないでしょうか。

明治以降、戸下ルートや豊肥線、国道57号が立野に造られましたが、2012年の九州北部豪雨で戸下(長陽大橋)付近の旧道は全て崩落しました。熊本地震では阿蘇大橋付近が崩落し、現地での復旧のめどは全く立っていません。皮肉なことに、立野で崩落した国道57号は、新たなルートを昔の街道である二重峠に造っています。そのような歴史的にも脆弱な場所に巨大な立野ダムを造ったら、後世の人々はどう評価するでしょうか。

↓熊本地震で崩落した阿蘇大橋と国道57号(2016年4月30日撮影)

H28熊本地震の立野ダムへの影響がわかるスライドショーを作成しました。ご覧ください。

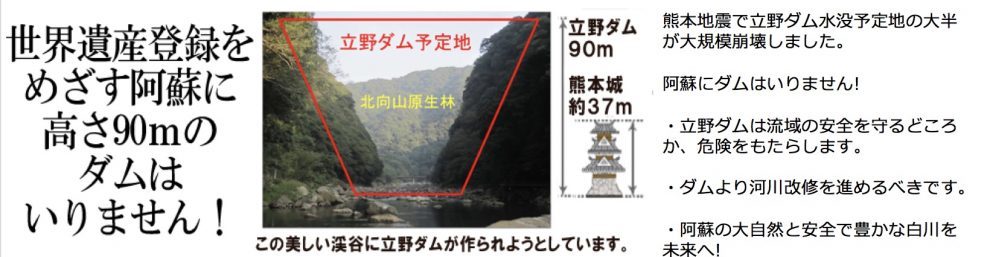

H28熊本地震の立野ダムへの影響がわかるスライドショーを作成しました。ご覧ください。 もし立野ダムができたら失われてしまう北向山原生林のスライドショーを作成しました。ご覧ください。

もし立野ダムができたら失われてしまう北向山原生林のスライドショーを作成しました。ご覧ください。